Miedo (título original en alemán: Angst) es una novela corta escrita en 1913 (o 1910 según algunas fuentes) y publicada alrededor de 1920–1925. La mayoría de las fuente se decantan por 1920.

Se centra en la narración de los sentimientos de una mujer que engaña a su marido, sus consecuencias, su encaje en aquella sociedad, etc.

Resumen breve del argumento

Irene inicia una aventura amorosa con un pianista por pura insatisfacción. Al salir de una cita, es abordada por una mujer que la chantajea, amenazando con revelar la infidelidad si no recibe dinero. Este chantaje desencadena una espiral de angustia, paranoia y culpa, que lleva a Irene al límite —hasta plantearse el suicidio— pero el final no es lo que te esperas… Con Zweig los personajes no son planos, puramente buenos o malos. La mirada al fondo que hace el genio vienés sobre el matrimonio, la fidelidad, la diferencia de clases, el papel de la mujer… merece la pena como siempre descubrirlo.

Técnica narrativa excepcional

Con Zweig no tendrás una lectura espesa. Él mismo dijo:

Sólo un libro que se mantiene siempre, página tras página, sobre su nivel y que arrastra al lector hasta la última línea sin dejarle tomar aliento me proporciona un perfecto deleite. Nueve de cada diez libros que caen en mis manos los encuentro sobrecargados de descripciones superfluas, diálogos extensos y figuras secundarias inútiles que les quitan tensión y les restan dinamismo.

Con Roland Barthes, podríamos decir que es un texto cómodo. Pero quizás nos quedaríamos cortos en una definición tan escueta.

Zweig es ante todo ritmo. El primer capítulo es veloz: frases muy cortas, introspecciones rápidas, poco desarrolladas; mayor presencia de texto dialógico. Veloz. Acción constante. El lector queda atrapado ya desde la primera oración de la novela, que comienza así:

“Al bajar por la escalera de la casa de vecindad donde vivía su amante, doña Irene volvió a sentir cómo se apoderaba de ella, en un instante, aquel absurdo miedo.”

Una única oración. La primera. Y ya sabemos la premisa de la novela: Irene, infiel, afronta el sentimiento de culpa. Ya sabes de qué trata. Ya estás enganchado.

Es un arranque magistral.

Sin embargo, el segundo capítulo es distinto. Menos diálogo y más introspección. Oraciones más largas con varias subordinadas. Menos acción y más reflexión sobre lo que ha sucedido en el episodio anterior. Sin embargo, ni siquiera aquí se pierde cierto dinamismo. La mayor longitud en las oraciones se compensa con recursos variados, como por ejemplo anáforas que aportan ritmo a la lectura.

De un episodio de acción a uno más psicológico. Ritmo.

En un episodio Irene es infiel, empoderada, callejera y gamberra. En el siguiente se enclaustra, es temerosa, dependiente e insegura. Y al siguiente está desenfrenada, despendolada y libre de ataduras. Al siguiente, de nuevo la veremos asustadiza y tremulenta. Ritmo emocional, psicólogico.

El tono de la novela cambia. De rápido a lento. De activo a reflexivo. De estable a inestable. Zweig maneja el ritmo y hace rodar la historia a su compás. Era un maestro.

Impera un ritmo permanente. Gramaticalmente —ya lo hemos dicho— hay una alternancia de frases cortas y largas. Estructuralmente, hay una alternancia de de capítulos de acción y el siguiente de reflexión. Además de dar dinamismo al texto, encajan perfectamente con Irene, la protagonista, a quien ahora vemos exultante, y ahora hundida. Tan pronto llena de un vivo ardor, como marchita de miedo y congoja.

Un personaje que a veces agrada, a veces desagrada. Hay algo de bovarismo en ella. Todo en esta novela es blanco y negro al mismo tiempo, es frío y caliente, es comedia y tragedia. Una dualidad que Zweig acentúa en cada instante:

Notó que el jovencito la abrazaba cada vez con más fuerza, (…) haciéndola gemir de dolor y de placer.

Dolor y placer. Esa es Irene.

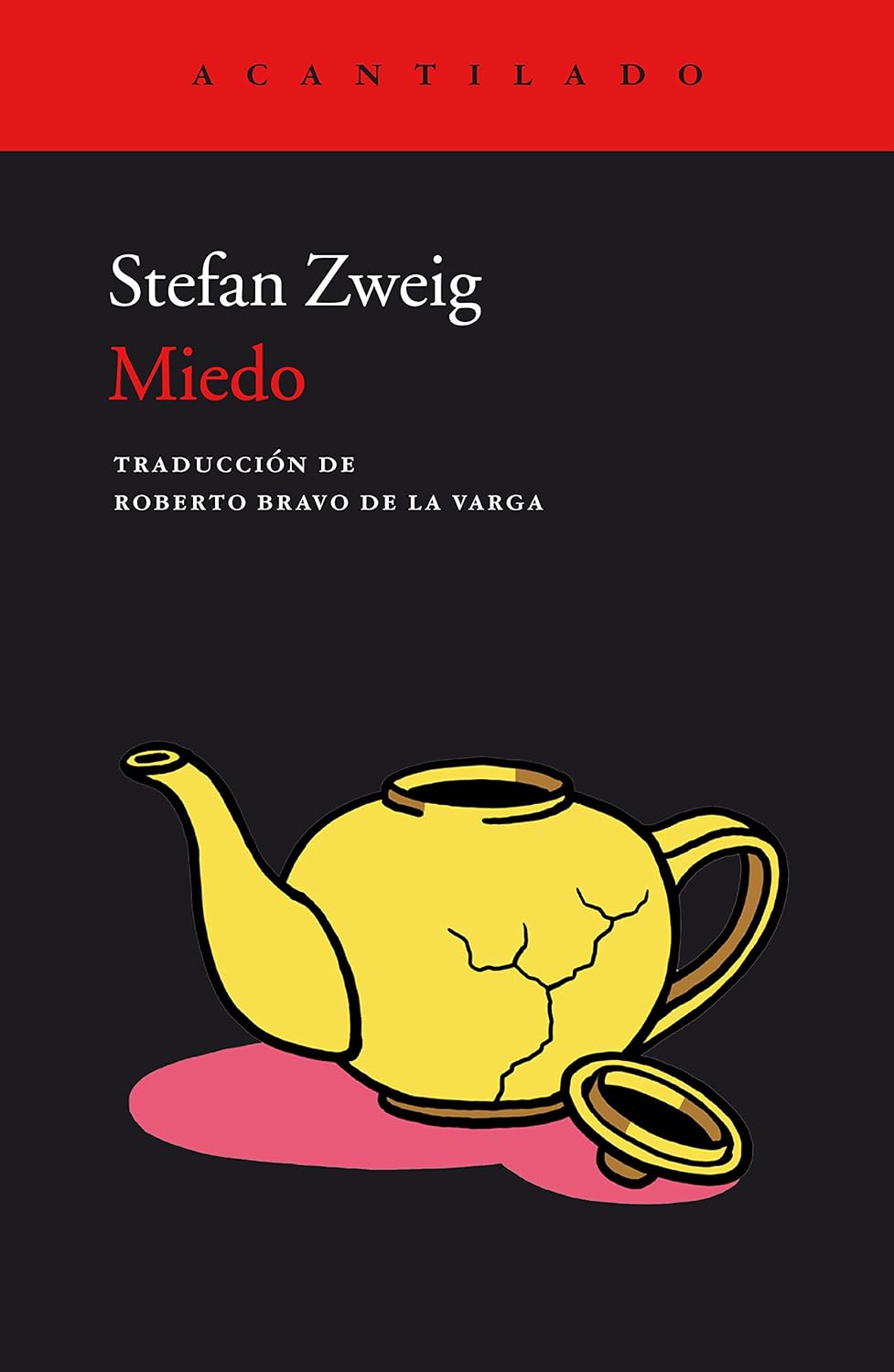

Miedo

Autor: Stefan Zweig

Año de publicación: 1920

Año de edición: 2018

Editorial: Acantilado

Páginas: 144

ISBN: 978-8416748969

Temas y enfoques centrales

Miedo, culpa y represión

la novela indaga acerca del miedo de Irene: ¿sufre por miedo a perderlo todo o por la culpa moral?

«El miedo es peor que el castigo, porque este es algo determinado y, por severo que sea, no se puede comparar con el temor que despierta en nosotros lo incierto, una tensión espantosa que no conoce límite.»

El miedo, así lo enseña este libro, nada puede contra quien ya no tiene algo que perder. Por eso se confiesa un crimen arrostrando el temido castigo. Por eso se arrojan al mar buscando una vida mejor. Porque atrás ya no dejan nada:

«La presa buscaba al cazador. Cuando ya no es posible escapar, hasta el animal más débil se vuelve de repente contra su perseguidor con la fuerza que le da la desesperación y se enfrenta a él en una lucha a vida o muerte.»

Esta novela es una profunda reflexión sobre la culpa. El ser humano no es perfecto. Yerra. Zweig hace un retrato casi material de la culpa, la dota de peso, de una gravidez asfixiante. La somatiza.

«sufren más negando su culpa que reconociéndola y aceptando su castigo»

Crítica a la burguesía y la posición femenina

Zweig presenta una crítica sutil al lugar de la mujer y la frivolidad de la alta sociedad.

La mujer burguesa como un adorno. Un extra más para que el gran señor tenga una vida full equipe:

“era absolutamente feliz al lado de su esposo, un hombre acaudalado, superior a ella en el plano intelectual, con dos hijos, sin ninguna preocupación, satisfecha de poder disfrutar de una vida acomodada, plenamente burguesa, apacible y sin sobresaltos.”

Ese rol asignado a la mujer. La Irene acomodaticia con apenas treinta años de edad. Amiga de su vida sin problemas, pero sin estímulos ni alicientes. Zweig casi convoca a la mujer a una lucha contra el orden social, similar a la que las clases bajas estaban ya librando:

«Nada en su vida la contrariaba, vivía rodeada de dulzura por todas partes, allá donde fuera encontraba paz, ternura, calidez, cariño y respeto; sin sospechar que la moderación no depende del exterior, sino que, al contrario, es un mero reflejo de la falta de tensión interna, Irene sintió que aquel engañoso bienestar de algún modo la alejaba de la vida real.»

Irene parece encarnar lo peor de su clase social. Es una bon vivant. Tan vacía por dentro como llena de caprichos por fuera. Vive atrapada en una cultura de clase de raigambre deleznable. Las personas son de usar y tirar. Elementos al servicio de su buen vivir.

«Era de esa clase de mujeres que podemos considerar coquetas, incluso frívolas, aunque con un carácter burgués tan marcado que necesitan atenerse a un orden incluso en el adulterio y, si se entregan al libertinaje, deben darle antes un aspecto doméstico, por decirlo de algún modo; hasta el sentimiento más inconfesable debe disfrazarse pacientemente con la máscara de la cotidianidad. Al cabo de unas pocas semanas, este joven, su amante, tenía un lugar en su vida, donde encajaba limpiamente; le dedicaba, igual que a sus suegros, un día a la semana; de alguna manera se las había arreglado para que esta nueva relación no alterase en modo alguno el antiguo orden, no había tenido que renunciar a nada, simplemente había añadido a su vida un elemento más. Tener un amante no supuso, de entrada, ningún cambio en el mecanismo que regulaba su existencia, al contrario, vino a ampliar aún más su felicidad, como un tercer hijo o un coche, por lo que pronto su aventura le pareció tan banal como cualquier otro placer socialmente permitido.»

Lucha de clases

En 1920, cuando Stefan Zweig publica Miedo, Austria estaba sumida en un clima social y político en el que la lucha de clases no era solo un tema de debate intelectual, sino un hecho tangible que atravesaba la vida cotidiana. Esto lo manifiesta la chantajista cuando aborda a Irene:

“Estará deseando retirarse a sus aposentos, en el calor de su hogar, fingir que es una dama distinguida y pedir a la doncella que le ayude a desvestirse… Lo que nosotros tengamos que bregar o que reventemos de hambre… eso la trae sin cuidado…”

Y también en sentido contrario:

“de aquel rostro adusto, de su sonrisa burlona, de la vulgaridad de aquella proletaria con su fétido aliento”

Lenguaje de clase.

La novela es de 1920. Apenas 14 meses después del término de la I Guerra Mundial. A mayores: el 10 de septiembre de 1919 se había firmado el tratado de Saint-Germain. Era el acta de defunción del imperio. Austria estaba de luto: perdida la guerra y muchos territorios, desintegrado el imperio y condenada al pago de sanciones reparadoras.

El marco es la posguerra. Austria pasó de ser un centro imperial a un pequeño Estado republicano, con una crisis económica brutal, hiperinflación y desempleo masivo.

La clase obrera estaba ya organizada en sindicatos. Las diferencias sociales existían aún. Poco importaba que la burguesía estuviera arruinada. Los privilegios sociales persistían como una mácula cultural imborrable.

El Partido Socialdemócrata de Austria (SDAPÖ) era muy fuerte en Viena. En 1920 empieza el período conocido como Viena Roja (1920–1934), donde la ciudad se convierte en un laboratorio socialdemócrata. En cierta manera Zweig se estaba adelantando diez años a esta fractura social. Si el consenso díce que la novela se escribe en torno a 1910 y se publica en 1920, la sensibilidad social y política del autor está fuera de toda duda.

Irene: representa la burguesía acomodada, educada, con capital cultural y posición social asegurada. Vive en un mundo protegido de la precariedad material, pero vulnerable al escándalo social.

• La chantajista: mujer de clase humilde, sin capital cultural, pero con un capital “negativo” poderoso: el conocimiento que puede destruir la reputación de Irene.

• El reproche moral de la chantajista (“con todo lo que tiene y aun así engaña a su marido”) es coherente con el clima de la época:

• La clase trabajadora veía en la moral burguesa una máscara hipócrita.

• El discurso socialista ya cuestionaba los privilegios no ganados.

• El resentimiento social podía expresarse en ataques personales.

¿Qué quiere decir Zweig con este empleo de la dialéctica de clases? Muestra el gran cambio social que estaba llegando. La subversión del orden hasta entonces conocido.

La amenaza a Irene no proviene de un igual, sino de alguien que pertenece al estrato social que, en el clima político del momento, ya desafiaba la autoridad cultural y moral de la burguesía.

El miedo de Irene no es solo al juicio moral individual, sino a la pérdida del estatus de clase. Es también un miedo material. Un miedo sobre la propiedad. Miedo de clase, si se quiere llamar así.

La novela refleja, de forma muy sutil, el desplazamiento del poder simbólico: una mujer de clase baja puede ejercer control sobre una mujer de clase alta, no por dinero o cultura, sino por información y por la fragilidad de las conductas de la clase burguesa.

Perspectiva psicológica profunda

Evocaciones freudianas sobre las pulsiones, el superyó y los mecanismos del yo en acción. Zweig acude a los sueños para contarnos el estado emocional de Irene. Estado que por cierto, evoluciona desde el sentimiento de culpa hasta la benévola indulgencia con que se mira a sí misma. La que todos nos damos cuando nos juzgamos a nosotros mismos. La que no encontramos cuando juzgamos al otro.

Ambigüedad narrativa

Zweig mezcla melodrama con un examen psicológico introspectivo, culminando en un final sorpresivo y abierto. Abierto ¿por qué? Porque no quiere establecer su criterio sino invitarte a pensar en el tuyo propio.

Perspectiva psicológica de la obra

Las pulsiones

• Definición (Freud): fuerzas internas, de origen inconsciente, que empujan al sujeto hacia la satisfacción de deseos, principalmente de naturaleza sexual (Eros) o destructiva (Thanatos).

• En la novela: la aventura extramatrimonial de Irene responde a una pulsión erótica reprimida por la vida burguesa monótona. Su relación con el amante es menos amor que búsqueda de excitación, un escape de la rutina.

• Lectura freudiana: el impulso sexual reprimido emerge de manera desviada y clandestina, pues la moral social no le permite expresarse abiertamente.

El superyó

• Definición (Freud): instancia psíquica que incorpora las normas morales y la autoridad interiorizada (padres, sociedad). Funciona como “juez” de la conducta.

• En la novela: el miedo de Irene no es solo a ser descubierta, sino a verse a sí misma como mala esposa y mala madre. Esa culpa constante es la voz del superyó, recriminándola incluso cuando no hay peligro inmediato.

• Lectura freudiana: el superyó de Irene es tan severo que la castiga antes incluso de que ocurra nada, generando ansiedad anticipatoria.Mecanismos de defensa del yo

- Definición (Freud y Anna Freud): estrategias inconscientes para proteger al yo de la angustia y de los conflictos entre pulsiones y normas.

- En la novela:

- Represión: Irene evita pensar en su amante de forma directa, pero los pensamientos regresan disfrazados de temor a la chantajista.

- Proyección: atribuye a los demás la capacidad de juzgarla o descubrirla, cuando en realidad es ella quien se juzga sin tregua.

- Racionalización: se convence de que puede controlar la situación pagando a la mujer, justificando así no confesar a su marido.

- Formación reactiva: muestra afecto exagerado por su familia como compensación de su infidelidad.

Síntesis interpretativa

Desde lo expuesto, Miedo puede leerse como la representación de un conflicto intrapsíquico:

- Pulsiones: deseo sexual y necesidad de excitación. En realidad, la necesidad de Irene no es tan voluptuosa, ni tan carnal. Su excitación no es de índole sexual tanto como de una una excitación de su vanidad. El joven que le presta atención, la halaga con su interés, con su persecución y su deseo. El sentirse deseada la satisface más que la propia satisfacción de su propio deseo. Narcisismo puro.

- Superyó: moral burguesa interiorizada que exige pureza y fidelidad.

- El Yo: atrapado entre ambos, desplegando mecanismos de defensa que, en lugar de aliviar, intensifican la angustia.

El chantaje externo es, en realidad, la manifestación externa de un conflicto interno: la mujer que amenaza a Irene funciona como símbolo del superyó que la persigue y la condena.

Hay una oración que condensa bastante bien la obra:

No se imaginaba cómo podría empezar de cero, deshonrada y mancillada, cuando hasta el momento todo lo que había conseguido en la vida le había venido rodado y no había tenido que esforzarse nunca por forjarse su propio destino.

La sociedad decimonónica dibujaba una vida estrecha para la mujer. Una jaula de oro. Todas las comodidades, ninguna libertad. Mientras vivas bajo este yugo, no te faltará de nada. Una mascota.

Infidelidad y responsabilidad moral de Irene

Zweig nos pone ante una encrucijada. ¿Es inmoral la conducta de Irene? Desde luego, en 1920 lo era. Hoy también. La infidelidad , como toda obra a oscuras, en lo oculto, algo tiene que tener de culposo para no hacerse a las claras. Es una forma de engaño.

Pero veamos el contexto en que Zweig sitúa esta acción. Algo nos quiere matizar cuando dice:

“Se había casado con él a instancias de sus padres”

Si el matrimonio no se origina libre de toda coacción en su inicio, ¿puede considerarse la infidelidad una traición? Zweig siempre nos hace pensar un poco más allá.

Es una obra compleja. Irene es un personaje al que comprender y al que vilipendiar. Es víctima y victimario. Infiel y reo. Libre y prisionera. En esto reconocemos el estilo de Zweig ya en sus primeros opúsculos. Miedo es apenas el segundo trabajo.

En definitiva, una novela sobre el valor de lo que tenemos, ese que sólo apreciamos cuando atisbamos su pérdida. Sobre errar y sobre asumir el error. Sobre el miedo como parálisis, incapacitante. El miedo es el castigo antes del castigo. La valentía de asumir el error no nos libra del castigo, pero sí del miedo, que es alguien tal vez peor.

Quien no enfrenta sus temores, está condenado a vivir con ellos. Tal vez por ello dijo Krishnamurti:

«Haz aquello que temes… y el miedo desaparece».