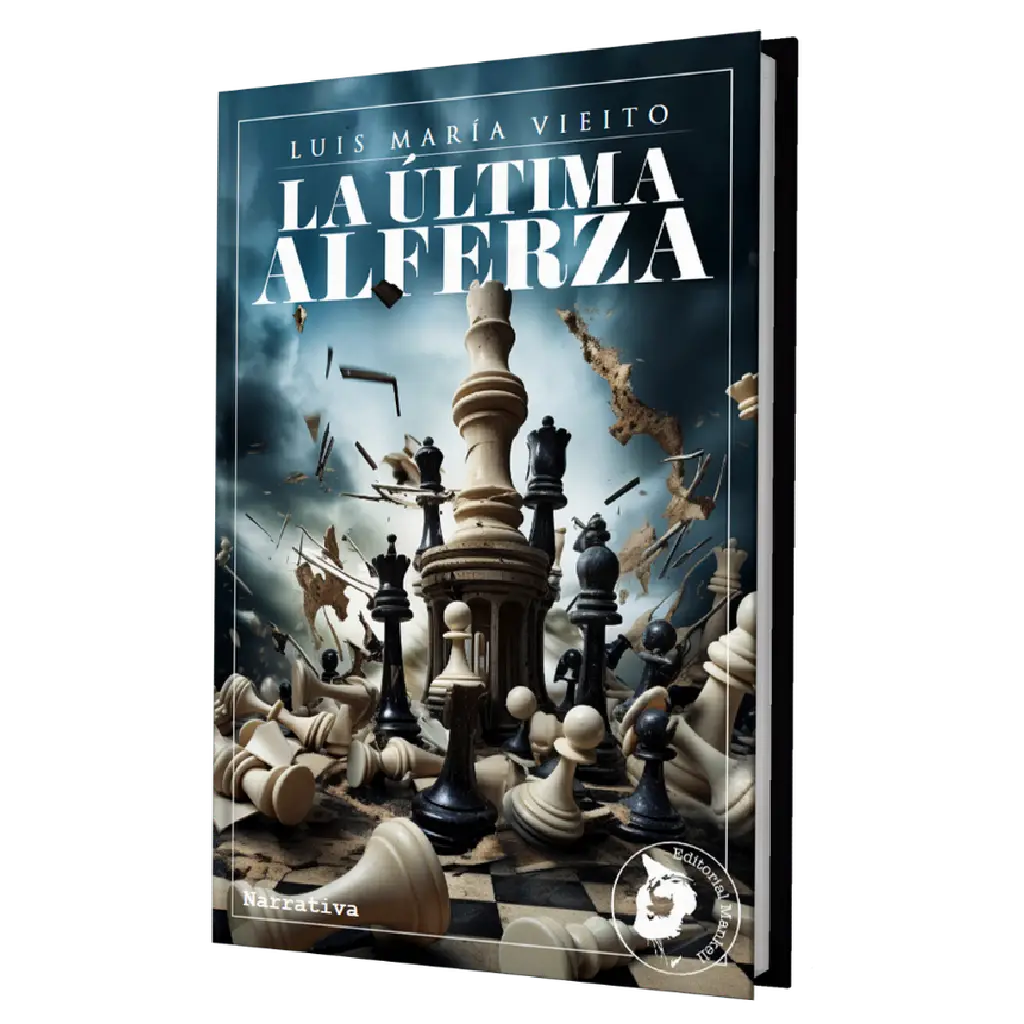

- La última alferza

- Luis María Vieito

- 2024

- Editorial Mankell

- 345 páginas

Hoy vengo a hablar de una buena novela. Esa es la sensación al terminarla. “La última alferza” es una novela de ficción. Está escrita por Luis María Vieito, que nació en La Coruña en 1965, aunque la mayor parte de su vida ha transcurrido en Novelda, pueblo del interior alicantino, y que actualmente vive en Hamelín (Alemania) por razones laborales.

Vieito ha sido siempre un hombre de letras. Si leer su novela es la mitad de interesante que dialogar con él sobre literatura —su bagaje lector es notable—, entonces debe ser una obra más que recomendable.

Esta es una novela llena de sensibilidad. Una historia narrada a dos voces, la del narrador y la de uno de los personajes, incontenible, que toma la voz en forma de narrador epistolar. Una novela que exalta la amistad, el amor, la familia y la humanidad.

Lo que más vale de nuestras vidas. Lo primero que se pierde ante la ceguera de las ideologías y las guerras. El dolor que causan las guerras, los odios contra el que no piensa igual… Todo eso está en esta novela, pero también está el Amor que no termina con la muerte. El amor, que sobrevive a la esperanza. El amor, que sigue vivo cuando todo ha sido vencido ya por el cadáver. El amor, que vive donde ya no hay vida, que ama aun donde no hay libertad para amar, que se justifica a sí mismo aunque no haya lógica que lo respalde. Que espera el milagro sin condiciones. La condición humana se contempla a través de estos personajes y sus vidas.

Una novela que es un tratado sobre la resiliencia emocional. Porque todos sus personajes principales han aprendido a quererse bajo unas nuevas condiciones. Por más adversas que fueran las condiciones, encontraban formas de cuidar al otro, que es una forma activa de amar, la única cierta acaso, la que lo pone por obra, la que lo hace real.

De qué trata La última alferza

(Sinopsis de la editorial)

Valencia, 1492. La alferza, una de las piezas del ajedrez, es eliminada del juego y sustituida por la dama en honor a la reina Isabel la Católica. Ella ordena quemar todas las alferzas que se encuentren en los reinos cristianos menos una, en la que hace grabar su escudo real en la base, así como que, a partir de ese momento, esté en posesión del mejor jugador del mundo, que deberá entregarla a quien le derrote.

En pleno auge del nazismo, el III Reich anda detrás de esa última alferza. Obligan a Akiba Rubinstein, uno de los mejores jugadores del mundo, Judío y prisionero en el gueto de Lodz, a entrenar a un joven Jugador alemán de origen estonio para que derrote al campeón del mundo, Alekhine, y conseguir así la preciada figura. Si triunfa, Akiba y su familla serán liberados. Si cae derrotado, los espera Auschwitz.

A principios de 1944, Rubinstein aparece moribundo en las calles de una ciudad española. Novelda. Lo encuentra un sereno que lo lleva a la enfermería de la prisión donde salvarán su vida. En ella, trabará amistad con el alcalde, Manuel Mansilla, a quien contará, y también a nosotros, toda la historia que le llevó hasta allí.

Estilo

A mi entender, muy bien escrita. Tiene un cuidado ritmo fónico, ritmo sintáctico y ritmo narrativo. Es agradable de leer, en un sentido estricto.

El libro tiene cierto lirismo, pero sin abusar de él. Ya la primera frase es una declaración de intenciones:

«La luz mortecina de la tarde presagiaba una de esas tormentas estivales con las que el mes de agosto solía prologar el crepúsculo.»

Hay un uso del lenguaje figurado. Una intención estética. Esa introducción a la lectura hace temer un texto barroco, cargado de filigranas y ribetes, como un retablo rococó. No. El autor no abusa de la prosa, la deja ser. Carece de ese pecado de juventud de querer lucirse en cada frase, como si sus personajes fueran seres irreales que se han bebido a Góngora. No te desvía en la historia que te quiere contar.

Es una prosa bonita, de una intención poética contenida.

Se emplean recursos literarios que dan belleza a la prosa. Se utilizan, por ejemplo anáforas que dotan de ritmo la lectura. Se usan con asiduidad pero sin abuso. Se juegan bien, a mayor gloria del lector, no del escritor. Una narrativa primorosa.

Más ejemplos de lo anotado sobre lenguaje figurado:

«Ella caminaba al paso de sus padres. Con un pie alegre por el cambio que había sufrido su vida y el otro asustado y temeroso porque la realidad de los adultos seguía siendo una prisión enorme, con un carcelero cruel, donde el hambre y la miseria alimentaban el carro de muertos, que cada día recorría la ciudad recogiendo cadáveres, en una lúgubre rutina.»

El hambre y la miseria, como nodrizas del carro fúnebre.

El ajedrez regala metáforas que caen como un alud. Establece la vida en el gueto como una partida donde «el mate, no recaía sobre un rey de madera, sino sobre el jugador» y añade «si todo salía mal, la caja a la que volvían las piezas tras la partida sería su propio ataúd».

El autor tiene muy claro el periodo que refiere. El uso del lenguaje varía, no sólo en función de la localidad, sino también a través de coordenadas temporales: de los años, si se prefiere. La siguiente generación adopta modismos que transforman el habla. Los personajes de La última alferza, emplean expresiones desacostumbradas, como si esperaran recobrar la vida sin que se las altere:

«¿Buena persona? El que lo conozca que lo compre». Página 77.

Esto lo dice Guillermina. Por cierto, excelentes los personajes femeninos de Vieito. Mujeres con menos posibilidades que las contemporáneas, —viven una sociedad muy distinta—, pero con mucho vuelo. Son fortalezas en medio de la ruina. Sinceras, clarividentes, directas. En todas, una pequeña gran heroína.

Por lo que conozco de Vieito esperaba referencias metaliterarias. Las hay: El árbol de la ciencia; Vuelva usted mañana de Larra; los folletines de Lafuente Estefanía; La vuelta al mundo en ochenta días; Las aventuras de Sherlock Holmes; Los pazos de Ulloa; Los episodios nacionales; Don Quijote de la Mancha; El flautista de Hamelín (ciudad de residencia actual del autor); Novela de ajedrez; Ensayo sobre el don; El enfermo imaginario…

Agosto, 1944 en España, es el presente de la narración. Curiosamente, todas las tardes presagian tormenta. Cada ocaso trae consigo la lluvia. En agosto no es frecuente que llueva en Novelda ¿Tiene esto un valor simbólico? Diría que sí, pues no sucede sólo en una ocasión.

Contrapone el día y la noche. Los que acontece en la España del presente, —pobre y dictadora pero sosegada— con las torturas que relata Akiba Rubinstein de su Polonia de procedencia. A cada día, le pone así el peor broche.

De día, con luz, Mansilla va despertando a la verdad. Encuentra en la España de posguerra paralelos con esa oscura Alemania, que con los relatos de Akiba en la tormentosa noche se le van sugiriendo.

Hay afluencia de metáforas religiosas. Cuando Mansilla llora por el relato de Abraham, un chico judío ejecutado en Polonia al que no conoció, se compara con llorar ante la estatua de un Dios ajusticiado al que ”nadie ha visto nunca”. O cuando también Mansilla se enfrenta al clero y el autor lo compara con un «sanedrín grotesco que fuera a sentenciar a un hombre justo por un delito que no había cometido». Las referencias bíblicas, al catecismo, a la convivencia entre credos, etc. son numerosas.

Estructura

Vieito elige una estructura ya conocida, pero eficaz. En el presente, el 1944 de Novelda, Rubinstein cuenta a Mansilla episodios del pasado reciente en Lodz (Polonia). La dominación del III Reich, el gueto y todas las desgracias cotidianas de un país que sucumbía a un vecino tan pugnaz.

En paralelo se avanza. Dos localizaciones y dos tiempos narrativos. Sendas historias progresan por independiente, capítulo a capítulo, hasta que encuentran cómo unirse más adelante. La eficacia, por este esquema se alcanza.

Un capítulo en Novelda 1944, otro en el Reich 1942. Esa dinámica de contrapesos se rompe en el capítulo decimotercero, donde hay una carta de Magdalena a Rubinstein, que viene precedida de un episodio que también sitúa la acción en Polonia y Alemania de 1942. Tras esto, se retoma la cadencia de reparto a dos.

En el capítulo 15, Magdalena lo vuelve a hacer. Sus epístolas a nadie —ella así lo cree— rompen con la cadencia ordenada por Vieito. Pero es que Magdalena es así. Rompe con los moldes. Es un personaje muy atractivo, que ninguna estructura puede contener.

Personajes

Akiba Rubinstein.

El protagonista. Un ajedrecista real, muy famoso y respetado. No vivió lo que se cuenta en esta novela, pero como dice el adagio italiano: si no es verdad está bien inventado. Un sobreviviente del horror nazi acogido en la España franquista.

Es un personaje de ficción. Tributa un homenaje al ajedrecista favorito del autor, pero podría haberse llamado de cualquier otra forma, porque la única inspiración en el personaje real prácticamente es su legado ajedrecista y su palmarés de éxitos. Los acontecimientos narrados no fueron vividos por el Akiba Rubinstein real, el gran campeón.

No es mi personaje preferido de la novela. En positivo, porque lo es Magdalena, sin desdoro de ningún otro. En negativo, porque creo que de tanta admiración, queda un poco beatífico el bueno de Rubinstein, que como bien aclara en una nota el autor, nada tiene que ver con el real, con el que apenas comparte nombre y trabajo. No tiene un mal gesto, una contradicción, un arranque. Es un ser de luz y eso le hace menos real, aunque no impide vincularse a él como lector y menos aun disfrutar de la novela.

Manuel Mansilla

Alcaide en una prisión franquista. Un hombre íntegro a pesar de su cargo al frente de una prisión de reos políticos. En su amistad con Akiba, se va describiendo un arco dramático que le conduce desde la ceguera ideológica hacia una mirada más crítica con su propio punto de vista.

Mansilla es un personaje de ficción, de apariencia muy realista.

Es un personaje que experimenta una epifanía. Va desarrollando un espíritu crítico contra su sociedad, rompiendo el contrato emocional que ha contraído con la causa franquista y mirando la realidad con objetividad, sin santificar ninguna postura pero sabiendo identificar la tiranía.

Magdalena

La mujer de Akiba y gran personaje de la novela. Valiente, fuerte, directa, heroica. Moderna. Contrapeso perfecto de un hombre tan talentoso y sensible, como manso y tranquilo. No imagino un lector de esta obra que no quede embobado tras su estela.

Magdalena es una mujer muy adelantada a su tiempo. Es la gran creación de Vieito. Tanto es así que cede la palabra de narrador omnisciente a su voz para que nos cuente el horror del gueto y de Auschwitz en primera persona, a través de unas cartas escritas un poco al viento. Un personaje que engrandece la obra.

Imaginería

El autor construye algunas imágenes potentes. La de ese autobús aquejado de goteras, con un cadáver en el portaequipajes y un motor exangüe incapaz de subir una loma, del que han de apearse los pasajeros para dejarlo subir liviano y volver a montarse —empapados y fríos— al llegar a la cima. Imágenes que se dibujan en la mente. Solventes.

O la de una polaca colaboracionista con los alemanes. Azota a cuatro subordinadas por una tarea mal ejecutada y el alemán, manda a éstas devolverle el flagelo a ella por su cargo responsable sobre esos desmanes.

Yo hablaría también de imágenes sensoriales. Hay un momento en que la trama llega a España por carretera. La entrada por la Jonquera y el descenso en carretera por el Levante valenciano llenan de colores, olores, sabores y sonidos la narración, evocando a los personajes anhelos muy especiales.

Temas de fondo

Tiene muchos temas de fondo. Uno de ellos es la guerra, los idealismos radicales y el daño que causa en personas sencillas, a las que hunde en un pozo muy hondo.

La Alemania nazi, delirante. El odio por el diferente. La incapacidad de tolerar al que no piensa como yo y el convencimiento de que, al diverso, hay que llevárselo por delante.

La España de posguerra, vista con realismo. Es de aplaudir el tratamiento que se da a la España de posguerra. Y de la guerra. He encontrado un texto realista, exento de maniqueísmo y de argumentos preestablecidos. Tampoco equidista: llama las cosas por su nombre, pero es ecuánime en la mirada matizada sobre ambos bandos. Tengo la sensación de estar leyendo un libro honesto y no politizado sobre algo que ocurrió hace casi noventa años. Con respecto a otras propuestas novelísticas de este género, hay un abismo.

Los judíos en el gueto. Una mirada hacia las víctimas, como no puede ser de otra manera. Pero también un texto valiente, que se atreve a señalar a ciertos judíos que colaboraron con el bando opuesto.

La solidaridad y la interculturalidad. Una novela optimista, llena de símbolos para una sociedad sana de personas de bien. Judíos y cristianos, vencedores y vencidos, nómadas y paisanos… En la novela, todos comen juntos en la mesa de la amistad.

El ajedrez. No es una novela sobre ajedrez, sino alrededor de éste. ¿Hay que ser un entendido en el juego para leer la novela? No. Es una historia para quien ama, quien no ama, quien sabe y quien no sabe mover una pieza de ajedrez.

Creo que esto es un acierto. No haber hecho de su novela un gueto o un reducto para ajedrecistas, sino algo más abierto.

Ahora bien, se habla de ajedrez. Hacia la página 96 —en que se menciona la alferza por vez primera— comienza un relato muy breve, apenas tres párrafos centrado en apuntes históricos del ajedrez. Pero se hace, no desde la técnica de jugadores empedernidos, sino desde una mirada de personas con intereses universales del mejor jaez.

Mi impresión

Novela de calidad notable. Más ficción que vocación historicista, sobre todo en lo atinente a Rubinstein. Esto cae en beneficio del lector, que se encuentra con un retrato lleno de atractivos, en lugar de la vida confusa y presa de la esquizofrenia, que es su biografía más probable.

La historia me recuerda a otra obra. Me estoy refiriendo a El pianista del gueto de Varsovia, escrita por Władysław Szpilman, de la que descuelga la película interpretada por Adrien Brody y conocida de sobra.

Lo que Vieto hace con Rubinstein es meritorio. Inventa un gran personaje y una trama que atrapa, pese a que el foco se concentra en lo que van contando del gueto antes que en el planteamiento, nudo y desenlace, que de por sí es promisorio.

Una novela de acentuada sensibilidad. A ratos se hace difícil leer tanta crueldad, tanta iniquidad, tanta ignominia. Pero el alma lectora se alivia por la esperanzadora amistad que llena de luz la historia. Un tratado moral sobre humanidad.

Me sorprende que sea capaz de emocionar hasta la lágrima. Es difícil, después de Primo Levi. Sin embargo, la obra de Vieito te lleva a una conmiseración profunda con sus personajes, que son de ficción pero se trasuntan con muchos de aquellos que vivieron el horror en su más alta cima.

Una novela ambiciosa sobre el género humano. El siglo XX ha sido el mayor banco de pruebas de nuestra especie. En él, se vio lo peor de nosotros mismos: la aniquilación de millones de personas a cuenta de sus ideas, su raza o su procedencia. Peor en medio del horror, la buenas personas, también brillaron para tratar al de al lado con humanidad, con misericordia, sin mirar la diferencia sino lo que une: no ver a un enemigo donde solo hay un hermano.

Preciosa novela. Merece ser leída y exige ser asimilada.

Muchas gracias por tan generosa reseña. Dura la tarea de tratar de estar a esa altura en una próxima novela, pero la asumo con alegría. Un fuerte abrazo desde Hamelín.